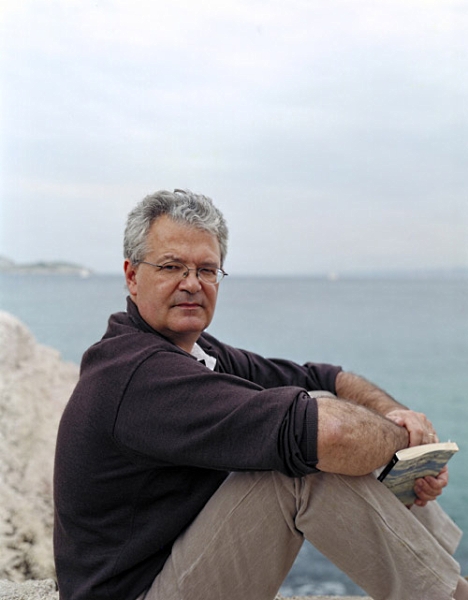

Dialogue avec Alain Touraine, sociologue, écrivain, professeur, directeur d’études à l’École des Hautes Études en sciences sociales de Paris. Alain Touraine est docteur honoris causa des Universités de Cochabamba (1984), Genève (1988), Montréal (1990), Louvain-la-Neuve (1992), La Paz (1995), Bologne (1995), Mexico (1996), Santiago (1996), Québec (1997), Córdoba (Argentine, 2000). Auteur des nombreux essais traduits dans plusieurs langues diplomatiques, il vient de publier «Penser autrement» (éditions Fayard, 2007) et «Si la gauche veut des idées» avec Ségolène Royal aux éditions Grasset. Le dialogue a eu lieu à Rome pendant deux séminaires organisés par le Ministere italien de l’éducation nationale.

Antonio Torrenzano. J’aimerais commencer cette nouvelle conversation avec vous, après notre rencontre de Milan, par une question historique :qu’ est-ce que l’Europe pour vous et le rôle contemporain de l’Union Européenne dans votre analyse ?

Alain Touraine. L’Europe existe, mais pas comme elle devrait exister, si bien qu’elle n’est pas vraiment existante. Elle est partiellement existante. Vous pouvez imaginer un plan de ville, mais sans ville. C’est pour ça que je vous dirais: c’est une forme l’Europe, c’est une idée, c’est une logique, mais ce n’est pas encore une réalité vécue. À présent, je pense que nous sommes dans une période de recul que d’avancée et que la réalité de l’Europe ne correspond pas à ce qu’il faudrait qu’elle soit pour être vraiment vivante. L’ancien désir de la construction européenne jusqu’à présent il n’a pas devenu vraiment une réalité. Il y a une organisation internationale qui développe plusieurs actions économiques ou juridiques; comme le Parlement européen qui passe la moitié de son temps à conjuguer toutes les lois nationales en accord avec les directives de Bruxelles. Ou encore, l’Euro, la suppression des frontières ou les actions sur la PAC. Dans ce sens-là, l’Europe existe indiscutablement, mais seulement dans le cadre d’activités économiques. Puisque la question que vous m’avez posée, elle est un peu embarrassante, je vais vous donner une réponse plus précise. Je crois que l’Europe est à présent déjà un État. Mais, je ne crois pas que l’Europe deviendra une nation ou un État-nation. L’Europe est encore moins une patrie ou un heimat en utilisant un mot allemand. Je vous fais un exemple: si je vais de Buenos Aires à Monterrey (où il y a, je ne sais combien de kilomètres), je suis dans un monde hispanique. Si je vais de Boston à Los Angeles, je suis dans un monde anglophone. La beauté de l’Europe, c’est que vous changez de langue, de culture, de vêtements, de cuisine tous cinquante ou deux cents kilomètres. Par conséquent, de ce point de vue, il n’y a pas d’Europe. L’Europe, c’est une série de petites îles porteuses de culture, c’est un archipel où il y a beaucoup d’échanges entre les cultures et les civilisations. La richesse de l’Europe vient de son histoire, car elle n’a jamais été unifiée. Il y a eu le monde byzantin, le monde romain, il y a eu le monde protestant, le monde catholique, il y a eu le monde laïc, le monde semi-religieux. Personne n’a eu le pouvoir absolu et, tout ça, c’est quelque chose de très favorable . L’Europe est la diversité.

Antonio Torrenzano. Alors quel sens donner à l’Europe .

Alain Touraine. Je vais malgré tout donner un sens à l’Europe. Si je prends le modèle européen central, je crois qu’il y a eu un modèle. L’Europe a créé le premier grand modèle de modernisation qui lui a permis de dominer le monde pendant quatre ou cinq cents ans. C’est-à-dire, l’Europe a polarisé; elle a mis toutes ses richesses, toutes ses connaissances, toutes ses images morales d’un côté et les autres ont été définis par leur diversité. Le modèle européen est une énorme concentration de force, mais en même temps des tensions à la limite de l’éclatement. Donc concentration, mais aussi révolution, c’est à dire rejet. Toute l’histoire de l’Europe s’est déroulée dans cette manière. Elle a d’abord créé la monarchie absolue moderne, et ensuite un capitalisme très concentré, ou encore par la suite, l’intervention de l’État et la création du welfare state. L’histoire de l’Europe, car il y a une histoire, c’est d’abord le formidable développement: la première, la deuxième révolution industrielle menées par l’Angleterre, l’Hollande, la France. Ce sont les révoltes du peuple contre le roi, de la nation contre le roi, de la République contre le roi. Encore, c’est le soulèvement du monde du travail et de la classe ouvrière contre l’élite capitaliste. C’est la libération des peuples colonisés pour continuer et, enfin, la libération des femmes. Ça, c’est l’histoire européenne. Et puis quand tout ça est fini, il ne reste plus rien. Il reste aujourd’hui le monde de la marchandise, qui est le monde de l’Europe à présent, c’est-à-dire un monde complètement plat et qui n’a aucune capacité dynamique.

Antonio Torrenzano. Selon vous, y a-t-il la possibilité d’avancer dans le modèle européen ?

Alain Touraine. Je crois que oui, mais l’Histoire est un modèle dynamique, pas du tout un modèle de reproduction,pas du tout un modèle holiste, le contraire d’un modèle communautaire. Je crois à l’historicité et l’historicité européenne a été la concentration des forces qui ont fait bouger le monde. Je pense, en revanche, que tous les chefs politiques européens ont oublié cette historicité du continent. Toutes les études faites par les philosophes politiques montrent la profondeur des différences qui sont vraiment énormes. Prenons par exemple le débat contemporain sur la laïcité: ce mot n’existe pas en langue anglaise. Pour les Français, le mélange de laïcité, de sécularisation et de morale religieuse qu’on trouve aux États-Unis ou en Angleterre ou dans les pays luthériens, il est une chose très difficile à concevoir. Et pour eux, au contraire, l’idée d’une séparation du politique et du religieux est une chose très difficile à percevoir. Il y a encore des choses très élémentaires sur lesquelles réfléchir : le résultat du passage de 6, à 9, à 15 puis à 25 États membres de l’UE. C’est passage reste encore compliqué et pas harmonisé . Il faut s’efforcer de trouver des mesures qui ne s’enferment pas dans la solution un pays/un commissaire ou sur la règle d’unanimité. Il faut trouver une flexibilité, une autonomie des institutions européennes, une capacité d’action autonome différente par rapport aux pays membres. Encore, l’Europe n’a pas une politique mondiale claire; l’Europe ne joue aucun rôle dans le monde. Nous ne sommes pas été capable de jouer un rôle dans l’ex-Yougoslavie ou encore au Moyen-Orient. Pour le Kosovo, je ne me prononce pas parce que c’est encore très tôt, tandis que j’attends l’élaboration d’une politique européenne par rapport au monde islamique. Une politique qui n’est pas la même des États-Unis, puisque pour les États-Unis c’est la confrontation. Chez nous, il devra être la recherche de combinaisons entre notre modernité et point de vue différents parce que pour vivre ensemble, il signifie combiner les différences. En France, on emploie le mot citoyenneté que, je trouve, un mot riche dans sa signification du statut politique, institutionnel et des différences culturelles vers chaque individu.

Antonio Torrenzano. Mais comment faire? Parce que dans vos analyses,je pense à votre essai sur la «Critique de la modernité», vous avez toujours distingué les voies de modernisation et la modernité.

Alain Touraine. La question est: comment peut-on combiner les éléments pour vivre ensemble? Dans mes analyses, je distingue les voies de modernisation et la modernité. Nous pouvons vivre avec des chemins de modernisation différents, si nous avons en commun, comme point de repère, la modernité. Mon problème a été de réduire ce noyau central le plus possible. Je l’ai réduit à deux éléments et je dis que nous pouvons vivre ensemble avec des gens qui acceptent la modernité dans ses deux éléments fondamentaux: la pensée rationnelle, les droits de l’individu. Le problème c’est de ne pas confondre la modernité avec un modèle de modernisation. L’Europe a un besoin vital de reprendre et réinventer un nouveau type de relation avec le bassin méditerranéen et le monde islamique.

Antonio Torrenzano.