Il y a quelques jours, le ministre américain de la Défense a déclaré à propos de l’État islamique (proclamé en juin dernier par son chef, Abou Bakr al-Baghdadi) qu’il incarnait une menace allant « au-delà de tout ce que nous avons déjà connu » jusqu’à présent. Derrière les images d’horreur et la violence barbare, il existe une vraie propagande organisée de L’État islamique vers la communauté internationale et vers les puissances régionales au Proche-Orient.

Il y a quelques jours, le ministre américain de la Défense a déclaré à propos de l’État islamique (proclamé en juin dernier par son chef, Abou Bakr al-Baghdadi) qu’il incarnait une menace allant « au-delà de tout ce que nous avons déjà connu » jusqu’à présent. Derrière les images d’horreur et la violence barbare, il existe une vraie propagande organisée de L’État islamique vers la communauté internationale et vers les puissances régionales au Proche-Orient.

Selon Romain Caillet, chercheur sur les questions du Moyen-Orient auprès de l’Institut français du Proche-Orient, cette organisation islamiste est différente d’al Qaïda ou Al Nosra. Quelles différences existent-elles alors entre al-Qaïda et l’EIIL ? Selon Romain Caillet : «les deux groupes ont des repères idéologiques communs, mais ils restent deux organisations différentes. On peut retenir trois critères de divergence d’ordre générationnel, politique et doctrinal. Les deux mouvements ont en effet des stratégies militaires et un agenda politique distincts. Premièrement, l’expérience de référence d’al-Qaïda reste celle du jihad afghan contre les Russes dans les années 1980 et de la lutte contre l’Occident. Pour les partisans de l’EI, la référence, plus récente, est celle du jihad en Irak contre l’invasion américaine de 2003.

Contrairement à al-Qaïda, l’EI estime qu’il vaut mieux combattre les ennemis d’aujourd’hui, plutôt que ceux d’hier, autrement dit, l’Iran et ses velléités expansionnistes, les Chiites autant que l’Occident. Deuxièmement, il y a des divergences politiques en concernant au mode d’administration et de gouvernance. L’EILL est favorable à l’administration immédiate du territoire conquis et à la mise en place de la charia, avant même que le conflit n’ait pris fin. Al-Qaïda prône au contraire un jihad déterritorialisé dont la cible principale reste l’Occident. Troisièmement, l’EI se distingue par sa cohérence idéologique interne qui tranche avec l’hétérogénéité caractéristique des multiples branches d’al-Qaïda, notamment Jabhat al-Nusra».

Comment a-t-il évolué l’État islamique respect à al-Qaïda ? Pour Romain Caillet : «Pour comprendre l’évolution de l’EILL, il convient de revenir sur la genèse du mouvement. Tout d’abord, le précurseur de l’État islamique d’Irak est un jihadiste jordanien, Abû Mus’ab az-Zarqâwî (1966-2006), gracié en 1999 à l’occasion du couronnement du roi Abdallah II de Jordanie. Il fonda son propre camp d’entraînement en Afghanistan dans la région d’Herat, indépendant du groupe al-Qaïda avec lequel il ne semblait pas partager pas les mêmes aspirations. L’offensive américaine d’octobre 2001 en Afghanistan le poussa à traverser l’Iran et à se réfugier au Kurdistan irakien en 2002, où il mit ses hommes au service d’Ansar al-Islam – un groupe fondamentaliste sunnite proche d’al-Qaïda. Lors de l’invasion américaine en Irak en 2003, le jihadiste jordanien forma un groupe du nom de tawhid al-Jihad, « monothéisme et jihad », qui reprenait le nom de son camp d’entraînement en Afghanistan. Il mena sa première grosse opération le 19 août 2003 contre le siège de l’ONU à Bagdad, et dont il revendiqua publiquement la responsabilité le 8 décembre 2003. L’attentat suicide au camion piégé avait couté la vie à 22 personnes dont Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial de l’ONU en Irak.

Le mouvement prit une importance croissante et devint à l’octobre 2004 la branche irakienne d’al-Qaïda. En janvier 2006, le groupe d’Abû Mus’ab az-Zarqâwî fut intégré à une coalition de plusieurs factions jihadistes rassemblées au sein du Conseil consultatif des Mujâhidîn d’Irak dont l’Irakien ’Abd Allâh Rashîd al-Baghdâdî prit le commandement. Le but de cette réorganisation était d’«irakiser» le jihad en Irak contre l’occupation américaine, jusqu’alors géré par des étrangers. Après la mort d’Abû Mus’ab az-Zarqâwî en juin 2006, l’Égyptien Abû Hamza al-Muhâjir (1968-2010) prit sa succession à la tête d’al-Qaïda en Mésopotamie en faisant parti du Conseil Consultatif des mujahideen, soumis à l’autorité de ’Abd Allâh Rashîd al-Baghdâdî. Le 15 octobre 2006, le conseil consultatif des Mujâhidîn s’élargit en intégrant une trentaine de tribus irakiennes ainsi que de nouveaux groupes jihadistes en prenant à cette occasion le nom d’État islamique d’Irak et annonçant la dissolution d’al-Qaïda en Mésopotamie. À partir de 2007, l’EIIL connut des difficultés notamment face aux troupes américaines et à la résistance de groupuscules opposés à leur autoritarisme politique et religieux. Implanté en Irak, l’EII observait de loin les événements en Syrie dès 2011. Il prit la décision de dépêcher un petit groupe en Syrie qui prit le nom de Jabhat al-Nusra fin 2011. Le mouvement devint si puissant que l’émir n’écoutait plus le chef de l’EIIL. Il ne fit pas sécession, mais devint quasiment une branche autonome de l’organisation. En avril 2013, le chef de l’EII, Abû Bakr al-Baghdâdî (à la tête de l’organisation depuis 2010), annonça que Jahbat al-Nusra et l’EII étaient qu’une seule et même organisation. Ils supprimèrent alors les deux appellations – État islamique d’Irak (EII) et Jabhat al-Nusra – pour former l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL). Le lendemain de cette déclaration, le chef de Jahbat al-Nusra, Abû Muhamad al-Jûlânî, reconnut qu’il avait combattu pour l’EII en Irak et bénéficié de son soutien financier et militaire en Syrie, mais il désapprouva la fusion des deux unités. La majorité des combattants rejoignit l’EIIL. Le 9 juin 2013, Zawahiri annonça la dissolution de l’EIIL et stipula que l’EIIL devrait quitter la Syrie au profit de Jahbat al-Nosra, dont il reconnut officiellement son affiliation avec Al-Qaïda. Le 10 juin 2013, le chef de l’EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi, invalida cette décision affirmant que l’EIIL resterait en Irak et au Levant. Les relations se dégradèrent entre les deux mouvements. En mars 2014, la prise de contrôle de plusieurs bases pétrolières en Syrie par l’EIIL précipita la déclaration de guerre entre l’EIIL et Jabhat al-Nusra, menacé dans son poumon économique de la région de Deir ez-Zor».

Quelles dates faudra-t-il retenir ? Trois sont les dates comme explique toujours Romain Caillet : le 15 Octobre 2006, date de la création de l’État Islamique d’Irak (Dawlat al-’Irâq al-Islâmiyya) ; puis, avril 2013, l’extension de l’EII en Syrie qui devient l’État Islamique en Irak et au Levant (EIIL). Enfin, le 29 juin 2014 où le mouvement prend le nom d’État Islamique (EI) lorsqu’il annonce la restauration du califat. Une nouvelle appellation sans précision géographique qui témoigne de la volonté du mouvement d’établir un califat universel.

Antonio Torrenzano

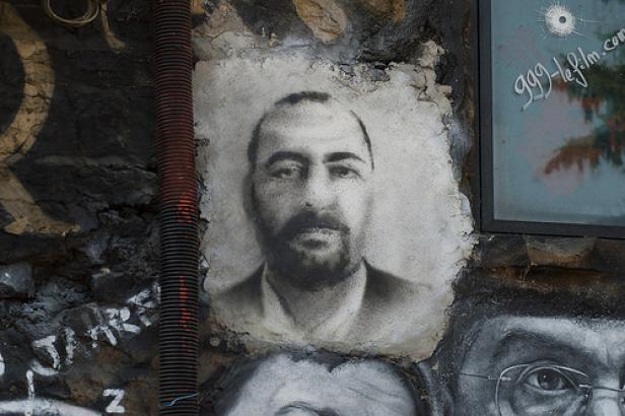

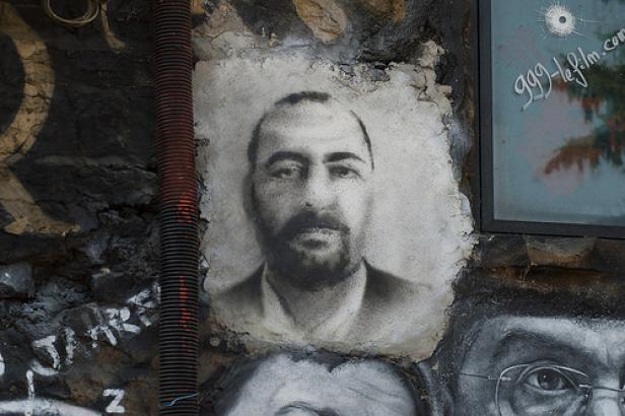

*Dans l’image le portrait de rue d’Abou Bakr al-Baghdadi, leader de l’État islamique en Irak et au Levant (EILL).

La capitale autrichienne a accueilli aujourd’hui le deuxième sommet sur la crise syrienne en regroupant une vingtaine de pays. D’une part la Russie et l’Iran, alliés du régime de Damas; de l’autre les États-Unis, les pays du Golfe, l’UE. La réunion s’est déroulée après les attentats de Paris par un groupe de terroristes qui a dirigé son regard barbare sur six endroits de la capitale française.

La capitale autrichienne a accueilli aujourd’hui le deuxième sommet sur la crise syrienne en regroupant une vingtaine de pays. D’une part la Russie et l’Iran, alliés du régime de Damas; de l’autre les États-Unis, les pays du Golfe, l’UE. La réunion s’est déroulée après les attentats de Paris par un groupe de terroristes qui a dirigé son regard barbare sur six endroits de la capitale française.